この記事を書いた人:tkc

バイクのバッテリーはエンジンスタートや各種灯火類、USBなどのアクセサリー類に電力を供給する重要なパーツですよね。

そんなバッテリーを外してしまうのがバッテリーレス化。

ただし、バッテリーレス化するために最も重要な条件はキックスタートが出来る車両であること!

バッテリーレスの場合は待機電力が無いのでセルスタートは使えません。

バイクのバッテリーレス化は、軽量化やパフォーマンスの向上、カスタムするうえでの見た目の為にやったりもします。

この記事ではバッテリーレスの仕組みと、バッテリーレスのメリット・デメリットを解説するとともにバッテリーレスにする為に必要なパーツの作り方を説明します。

バッテリーレスの仕組み

バイクを動かすためには電力が必要です。

エンジンが動いている時、ジェネレータで発生した電気をレギュレーターが整流してバッテリーに貯めてヘッドライトやウインカーなど電装部品に電力を供給します。

またエンジンが動いていない時はバッテリーに溜まっている電気を使ってエンジンを始動させます。

つまりバッテリーはバイクにとって必須な物であるわけです。

じゃあどうやってバッテリーレスにするのかというと、あの重いバッテリーの代わりに電解コンデンサー(キャパシタとも言います)を使います。

電解コンデンサーはバッテリーのように電気を蓄えておくことは出来ませんが、一時的に電気を留めることができるのでバッテリーの代わり使えます。

バッテリーレスのメリット

軽量化:バッテリーは見た目は小さな箱ですが、持ってみると意外と重いですよね。バッテリーを無くすことで全体から見れば少しですが軽量化に繋がります。

メンテナンスフリー:毎日のように走らせている(30分ぐらい)なら問題ありませんが、普段あまり走らせていなかったり、ちょっとコンビニまでみたいな乗り方だとバッテリーが弱るのが早くなってしまいます。

バッテリーレスなら、そのバッテリーを充電したりするメンテナンスがなくなりますよね。

コスト削減:バッテリーもやはり消耗品なのでしっかり満充電されていたとしても、年数だと3年ぐらい、走行距離だと5万kmぐらいで性能が落ちてくるため交換が必要だとされています。

バッテリーレスならこの購入・交換費用が抑えられます。

デメリット

始動の難しさ:先述しましたが、バッテリーなしではセルモーターが使えないのでキックスタートのみのエンジン始動になります。

電装品の使用制限:ヘッドライトなどの電装品はエンジンが動いていないと電力供給がされず使えません。

電力供給が不安定:バッテリーは電気の貯めて電装品へ安定した電力供給をしているので、バッテリーレスの場合アイドリング時にヘッドライトの明るさが落ちたり、ウインカーが正常に動作しないことがあります。USBなどのアクセサリーも同様です。

特に初心者ライダーにとっては、バッテリーは重要な要素であることが多いです。

このようにバッテリーレス化は特定の用途や好みに応じて利点がありますが多くの制約や不便もあります。

私個人としては電力供給が不安定になるのは過去の話だと思ってます。

灯火類がハロゲンのままではそうなりますが、全てLED球に換えてしまえば全然問題ありません。

バッテリーレスキットを作ろう!

グラストラッカーのバッテリーを外して自身初のバッテリーレス車にするためにバッテリーレスキットを製作します。

材料は配線とコンデンサーと収めるケース。

あとは端子です。

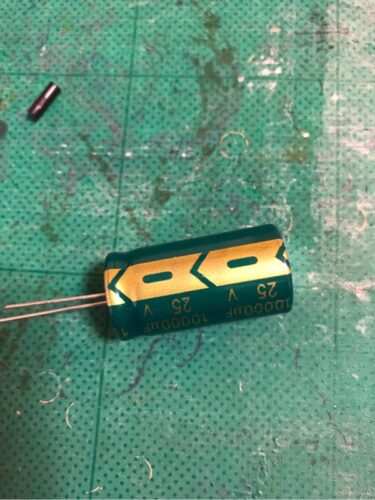

こちらがコンデンサー。

種類がいろいろあるのですが、調べるとバッテリーを外すならコンデンサー容量は10000uf(マイクロファラッド)ぐらい必要らしいです。

このコンデンサーは25Vの10000uf。

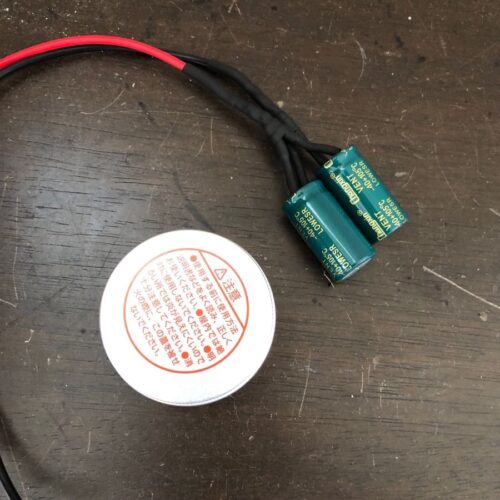

これを並列で2つ繋げます。

この写真に写ってる金色の矢印柄に緑の横棒、こっちがマイナスだそう。

➖って書いてますしね。

コンデンサーから伸びる棒が長いので適当にカットして配線をハンダ付け。

上の状態にしてから長い配線に両方をハンダ付けするつもりだったんですが、そうすると太い線を3本ハンダで固定することになってしまうことに気付いたので、このあと片方の配線を取って長い配線に交換、その途中の被覆を剥いてそこにもう一つの配線をハンダ付けしました。

で、出来たのがこちらです。

コンデンサーを入れるケースをずっと探してたんですが、ダイソーで見つけたこれがピッタリ。

アウトドア用の何か。

これの横に配線が通る穴を開けて、コーキング剤でコンデンサーを埋め込んで蓋をしてキットは完成。

バッテリーに繋がっている配線を外して、完成したコンデンサーに繋げればバッテリーレス化の完了です。

最後に

バッテリーレスのメリット・デメリットを紹介しましたが、私自身の感想としてはバッテリーに気を使う必要がなくなったのが1番のメリットです。

しかし、コンデンサーは不具合が出た時に破裂することがあるらしいです。

そんな恐ろしい物を自作していいのか?と思いましたが、市販の物も結局中身は一緒のようなので自分で作ってみるのも一興かなと。

同じように作られる方は自己責任で。

破裂したらこの記事に追加したいと思います。

| PENGLIN 5個 電解 コンデンサ アルミ電解 コンデンサ 25V 10000UF 105℃ 18X35mm 高周波 低抵抗 長寿命(25V 10000μF) |

コメント